Récit et nature dans les musiques instrumentales

Dans cet article, la musicologue Marion Brachet parcourt et décrit les stratégies de composition musicale ayant alimenté la tradition narrative autour du thème de la nature, des musiques classiques orchestrales aux apports du rock progressif des années 1970, en passant par le courant minimaliste de la musique contemporaine. Un texte écrit à l’occasion de sa conférence du samedi 9 décembre 2023 à l’auditorium des Champs Libres, en éclairage à un concert de Flore Laurentienne, dans le cadre des Rencontres Trans Musicales.

Par Marion Brachet, docteure en musicologie.

Les théoriciens de la musique s’interrogent depuis longtemps sur ce que cet art peut nous dire. Pour certains, la musique est purement abstraite1 ; pour d’autres, elle peut porter des significations, et exprimer autre chose que de simples sons2. L’un des arguments pour défendre cette seconde position est la capacité de la musique à évoquer ou imiter les sons, connus par tous, que l’on entend dans la nature. Cette dernière, que ce soit dans la musique ou dans la peinture, a en effet souvent représenté un retour aux sources pour les artistes en quête d’un renouveau d’inspiration3. Ainsi, Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns (1886) met en musique de manière ludique de nombreux sons ou chants d’animaux.

La transposition du chant d’oiseau vers une écriture instrumentale demande une adaptation minime, et le clin d’œil est aisé. Mais comment représenter en musique un rayon de soleil, ou un champ de blé ? Les paysages sont souvent fixes ; la musique, au contraire, est un art du temps, qui n’existe que par la transformation. Cette dimension temporelle a pu être insérée dans la mise en musique de la nature en se référant aux éléments naturels mobiles et changeants – par exemple, identifier son projet au fleuve Saint-Laurent, en perpétuel mouvement, comme le fait Mathieu David Gagnon avec Flore Laurentienne, peut suggérer une idée d’avancée constante. Une autre tradition musicale a été de s’appuyer sur les phénomènes temporels à plus ou moins grande échelle auxquels sont soumis les paysages, comme les intempéries. Ainsi, Beethoven représente le passage d’un orage dans sa Symphonie Pastorale (1808), comme l’a justement exploité Disney dans son dessin animé Fantasia.

Une autre stratégie, souvent cumulée avec celles de ces péripéties naturelles que sont les aléas météorologiques, est de prendre encore davantage de recul et de mettre en musique le passage des saisons.

Raconter la vie qui suit son cours : telle pourrait en effet être l’une des fonctions premières de la musique. D’après de nombreux théoriciens, le principe de transformation temporelle au fondement de l’art musical en fait précisément un art narratif, propre à représenter un récit4. La musique dépend en effet d’une organisation formelle qui procède par étapes, répétitions, retours et altérations bien réfléchies dans le temps. Avec ces moyens, on a ainsi pu considérer que la musique avait la capacité de représenter un personnage, identifié à une mélodie, que l’on va suivre au travers de péripéties ; qu’elle mettait en scène des conflits et les résolvait en signifiant une différence entre la situation initiale et le dénouement du morceau ; ou encore, qu’elle représentait avant tout des décors mouvants grâce à ses jeux de contrastes5. Afin d’explorer ces chemins par lesquels la musique peut « raconter » la nature, nous allons ici suivre ce fil rouge de la mise en musique des saisons, thème de prédilection des compositeurs depuis de nombreux siècles.

1. L’approche baroque : les tensions et dénouements d’un récit de la nature

Les concertos des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi ont été composés entre 1718 et 1725. Ils sont ancrés dans l’ère baroque, qui a marqué la composition musicale européenne aux XVIIe et XVIIIe siècle à travers des compositeurs comme Bach ou Haendel. Ces concertos ont souvent été pris comme l’exemple-même d’une musique à programme, c’est-à-dire une musique qui vient représenter quelque chose qui lui est extérieur6. Des sonnets, dont l’écriture est parfois attribuée à Vivaldi, viennent en effet renforcer l’annonce programmatique des titres de ces quatre concertos (un pour chaque saison), et expliciter leur progression musicale. Les vers décrivent les événements atmosphériques que l’on entend dans les concertos, et les sensations qu’ils procurent à un sujet humain. Les concertos, chacun divisés entre trois mouvements, sont généralement composés de formes à refrain, répétitives, mais qui intègrent des évolutions (d’instrumentation ou de tempo par exemple) entre leurs différentes itérations, et qui sont séparés par des développements instrumentaux variés et comprenant eux-mêmes des progressions. Le principe de récit a récemment été redéfini à travers son effet, à savoir une tension narrative qui maintient notre attention en éveil jusqu’au dénouement7 : on peut donc entendre ces concertos comme des récits dans la mesure où ils s’appuient sur des stratégies de retardement, par le biais de péripéties sonores, avant de revenir à leurs refrains et de poser une situation finale.

Le premier mouvement de l’Hiver est exemplaire sur ce point. Sa longue introduction, par une alternance entre lignes virtuoses au violon et crescendo d’accords menaçants, fait monter la tension jusqu’à l’arrivée du célèbre refrain [1’09]. Après la première apparition de ce dernier, le crescendo semble reprendre forme pour amener le retour de ce refrain [1’40] : le suspens se prolonge pourtant, par l’ajout d’une section plus paisible et lyrique [1’58], par laquelle la mise en tension reprend son élan avant de mener, inexorablement mais au terme d’un maintien en haleine de l’auditeur, au refrain final, qui reprend la scène comme un personnage victorieux [2’51].

Cette mise en récit et en tension de la nature passe par une culture des contrastes, que l’on peut ici interpréter comme l’opposition entre le caractère féérique du manteau neigeux hivernal (la section centrale plus apaisée), et son froid mordant. Le décor est en effet central dans une histoire : dans le cas de Vivaldi, il s’agit d’un paysage hivernal idéalisé, qui n’est pas ancré dans une géographie définie. L’aspect descriptif de la musique s’appuie donc sur l’impression générale de froid. Cette évocation passe par une convention musicale dont le principe est de reproduire la présence du gel et plus largement l’immobilité d’un paysage hivernal, grâce à des rythmes brusques et de modes de jeux secs, piqués, comme frissonnants. Cette convention précède Vivaldi, et lui a largement survécu. Chez Purcell déjà, compositeur anglais appartenant comme Vivaldi à l’époque baroque, le génie du froid s’éveille lentement de sa torpeur dans l’opéra Le Roi Arthur (1691) sur des cordes qui semblent autant trembler de froid que le personnage.

Cette écriture du froid est d’ailleurs toujours présente dans le langage musical courant : on y a recours, par exemple, pour dépeindre un paysage hivernal dans les jeux vidéo. Les jeux japonais Xenoblade Chronicles comprennent souvent une section se déroulant dans un paysage montagneux et enneigé : l’atmosphère froide et feutrée y est alors signifiée par des instruments comme en sourdine, avec des accords répétés sur des rythmes courts, mais aussi par la présence de cordes pincées (guitares classiques et clavecin à partir de 0’59), qui semblent être durablement associés aux décors glaciaux.

2. L’approche minimaliste : la nature comme paysage

Cependant, chez Vivaldi, cette écriture du froid sert à mettre en place un décor : les événements musicaux principaux, ceux qui portent le récit et créent la tension narrative, se déroulent au sein de ce décor. D’autres interprétations des Quatre Saisons ont fait de cette idée-même d’atmosphère et de paysage un principe de composition, dans une perspective proche de ce que l’on a qualifié en musique de « minimaliste ». Les compositeurs rassemblés sous cette appellation ont en effet beaucoup recours à la répétition, à une très courte échelle, et proposent souvent toute une pièce à partir de motifs mélodiques ou rythmiques très réduits. Ce mouvement, représenté par Steve Reich ou Philip Glass, s’est d’abord développé à travers une scène new-yorkaise dans les années 1960. La mise en musique d’un environnement désertique par Steve Reich (1985) donne un bon aperçu de cette écriture procédant par petites cellules musicales répétées.

Max Richter, compositeur allemand contemporain notamment influencé par les principes de ce mouvement minimaliste, a proposé un travail qui permet d’observer de près diverses stratégies d’écriture musicale puisqu’il a recomposé les Quatre Saisons de Vivaldi en 2012. Procédons à une comparaison entre le troisième mouvement du concerto de l’Hiver, chez Vivaldi d’une part, et chez Richter de l’autre. Dans la version originale, l’alternance entre vivacité et moments de tension contenue mènent à une explosion finale, apothéose violente de toute l’œuvre.

Cette forme qui procède par des contrastes de dynamique, comme dans le premier mouvement, n’a pas été conservée par Richter. Ce dernier a simplement repris un motif mélodique en arpèges de la version de Vivaldi [0’55 dans la vidéo ci-dessus], et le répète inlassablement, à peine déformé.

Certains musicologues lisent dans les Quatre Saisons de Vivaldi une métaphore temporelle de la vie humaine, avec le dernier mouvement de l’Hiver qui viendrait donc symboliser la mort : dans le troisième mouvement hivernal de Richter, nous entendons une montée en intensité qui s’épuise inexorablement vers le silence, pour une mise en musique saisissante d’une mort lente, comme par hypothermie, qui contraste avec le trépas glorieux de Vivaldi. Les jeux de tension restent présents chez Richter, mais reposent sur une grande économie de moyens musicaux : on y observe une montée en puissance et un affaiblissement du sujet musical, et non une lutte entre thèmes et dynamiques sonores comme chez Vivaldi. À partir d’éléments de composition similaires, notamment mélodiques et instrumentaux, les deux compositeurs racontent ainsi deux versions distinctes de l’hiver – l’un violent et triomphant, l’autre intense mais presque lugubre.

Cette écriture d’inspiration minimaliste illustre peut-être moins l’idée de récit que celle de décor et de paysage, que l’on verrait défiler devant nous. Richter a d’ailleurs aussi composé cinq pièces supplémentaires, les « Shadow », qui accompagnent ses Quatre Saisons recomposées : elles sont l’exemple-même de l’idée de soundscape, ou paysage sonore. Ce terme a d’abord été utilisé dans les années 1980 pour désigner des environnements sonores qu’il s’agissait d’enregistrer et de préserver en raison de leur disparition progressive causée par la civilisation humaine et de la pollution sonore8. Par extension, ce terme s’est aussi mis à désigner la composition sonore d’un décor. Ceux de Richter mélangent sons orchestraux, électroniques, et sons concrets, c’est-à-dire des bruits à l’origine non musicaux – ici, un vent hivernal qui vient compléter les extraits de partition de Vivaldi.

Quelle portée narrative peut avoir ce type de pièce, finalement très statique ? Plusieurs spécialistes du récit avancent que ce qui définit notre expérience d’un récit, en particulier d’un récit fictionnel, est moins d’être confronté à des péripéties que le fait de se projeter symboliquement dans une forme de monde parallèle9, y compris dans le cadre de l’écoute musicale10. C’est bien ce que construisent ces soundscapes, par petites touches sonores : leur mode de composition en continu, qui procède avant tout par palettes et textures sonores, se rapproche de peut-être davantage de la création picturale11, justement propice à suggérer des mondes dans lesquels porter notre imagination.

3. L’approche progressive comme épopée

Le répertoire du rock progressif est particulièrement riche dans cette perspective de l’ouverture vers d’autres mondes. Ce sous-genre rassemble des musiques qui ont proposé, par leurs instrumentations mais aussi par leur approche du rythme, de la forme ou de l’harmonie, une synthèse entre rock et musiques classiques, avec parfois une influence prononcée du jazz. On situe généralement leur naissance à la fin des années 1960 avec le premier album du groupe anglais King Crimson ; son âge d’or est la première moitié des années 1970, avec les œuvres de Pink Floyd, Yes, Emerson Lake & Palmer ou encore Genesis à l’époque où Peter Gabriel en était le chanteur. Les formes longues des morceaux de rock progressif, qui laissent beaucoup de place à l’évolutivité musicale et aux contrastes, en font un genre avec une certaine prédisposition à la narrativité, au fait de mettre en forme un récit, qu’il soit fictionnel ou non12. C’est d’ailleurs le rock progressif qui a popularisé le format de l’album concept, unifié par un même thème voire une histoire unique sur l’ensemble des chansons – un processus où la présence d’un récit est rendue explicite par le biais des paroles, dont l’interaction avec la musique crée un riche réseau de significations13.

Bien que le Québec, d’où vient Flore Laurentienne, ne soit pas le premier berceau de ce genre, ce territoire a eu de grands représentants des musiques progressives, en particulier à travers le groupe Harmonium. Cette formation était active dans les années 1970, et s’est notamment faite connaître par un positionnement politique prononcé en faveur de l’indépendance du Québec. L’un des albums les plus célèbres d’Harmonium s’intitule Si on avait besoin d’une cinquième saison. La forte identité du groupe fait qu’il s’agit cette fois bien des saisons québécoises : le printemps avec les couleurs de la végétation locale (« Vert, jaune, rouge et bleu »,

ou encore un automne qui vient signifier la nostalgie d’une lutte politique encore inaboutie.

Les quatre premiers morceaux de l’album sont bien associés aux quatre saisons, dans leur ordre habituel, mais sont suivis d’une ultime piste, la seule entièrement instrumentale, énigmatiquement intitulée « Histoire sans paroles » . Le morceau le plus narratif de l’album serait-il celui sans texte ? C’est en tout cas celui avec le personnage musical le plus clair et le plus identifiable, joué à la flûte. Il est d’abord présenté au début du morceau, un peu flottant, comme perdu et mélancolique.

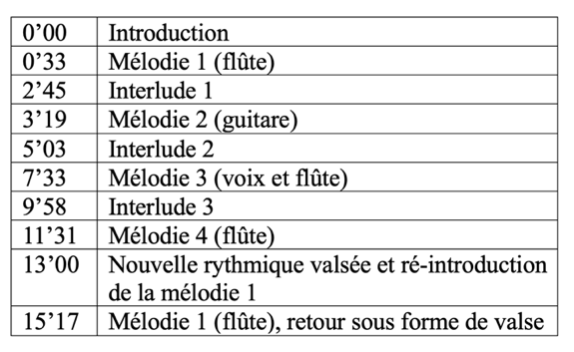

Cette mélodie récurrente a cependant tout le temps d’évoluer et de s’affirmer, puisque le morceau dure pas moins de dix-sept minutes. Tout du long, les mélodies se promènent et s’éveillent peu à peu :

Forme de « Histoire sans paroles » (1975) d’Harmonium

On constate ici une approche séquencée de la forme, avec un grand culte des contrastes entre différentes sections très délimitées par des phases transitoires contemplatives ; ces dernières sont marquées par l’utilisation du mellotron, instrument analogique à clavier typique de cette époque, qui permet notamment de reproduire comme ici des sons synthétiques proches de l’orgue ou d’un orchestre à cordes [6’35–7’18 dans la vidéo ci-dessus]. Les sections mélodiques, grâce à un jeu plus percussif à la guitare acoustique, sont de plus en plus rythmées et dansantes [4’34–5’02]. C’est d’ailleurs bien par cette idée de danse que le thème révèle peu à peu toute son identité, avec une forme finale sous forme de valse. Que signifie cette évolution ? Cette histoire sans paroles est peut-être la plus abstraite de celles qui ont été mentionnées dans cet article : quelle réalité peut recouvrir une cinquième saison ? Paradoxalement, cette saison sans paroles est peut-être celle dans laquelle l’humain apprend à faire un avec la nature, en parlant son langage : s’il n’y a pas de paroles dans ce morceau, il y a bien une voix lors de la troisième section mélodique [8’52–9’24]. Histoire sans parole semble pouvoir être compris comme le mariage progressif entre mélodie et rythme, qui se tournent autour pendant tout le morceau, avec une accélération progressive du tempo qui permet ce dénouement valsé : la première mélodie y révèle un nouveau visage, enjoué, dynamique et confiant, sans tout à fait perdre sa dimension nostalgique [16,15-fin]. Le rock progressif est justement friand de ce mode de composition, qui consiste à faire revenir une mélodie en fin d’œuvre, en lui ayant fait prendre de la force en chemin, comme si elle avait appris de son voyage initiatique14.

Ce procédé peut être réalisé à l’échelle d’un seul morceau, mais aussi d’un album complet. On en trouve un exemple illustre dans Selling England by the Pound (1973) du groupe anglais Genesis, contemporain de la Cinquième Saison d’Harmonium, et considéré comme une oeuvre majeure du rock progressif. L’album commence par nous faire entendre sa mélodie en la ponctuant de figures mythologiques qui représentent la vieille Angleterre, et qui s’inquiètent de la disparition de cette dernière [début‑1’30].

Cette fois, ce sujet musical entendu en tout début d’album prend en conclusion une tournure infiniment plus mélancolique, puisque son apparition finale, presque disloquée, accompagne une dissolution de l’Angleterre dans un consumérisme débridé.

La Cinquième Saison d’Harmonium s’achevait sur une conclusion énergique, qui semble donner espoir au paysage québécois ; Genesis conclut son album sur une note narrative et musicale bien plus pessimiste, puisque le paysage anglais par ailleurs chanté dans l’album semble s’y perdre.

Cette approche musicale du récit à l’échelle de l’album illustre une forte tradition narrative, déjà présente dans les longues œuvres de la musique classique orchestrale, et reprise par le rock progressif. Cette unité thématique peut toutefois être pensée à une échelle encore supérieure : on pourrait presque considérer Flore Laurentienne comme un « projet concept », dont l’ambition musicale est ancrée dans une géographie et son identité. La musique de Flore Laurentienne dialogue à la fois avec les esthétiques minimalistes et progressives, avec une attention minutieuse aux possibilités dramatiques de l’écriture orchestrale, elle-même renforcée par une palette de sonorités électroniques. L’écriture de la nature comme paysage sonore, qui prend vie au gré des jeux de lumière et que l’on contemple comme un fleuve qui s’écoulerait lentement sous nos yeux, y prend tout son sens.

- Eduard Hanslick, Du beau dans la musique : essai de réforme de l’esthétique musicale [trad. fr.], Paris, Christian Bourgeois, 1986 [1854].

-

Raymond Monelle, « Sur quelques aspects de la théorie des topiques musicaux », dans Sens et signification en musique, dir. Martá Grabocz, Hermann Éditeurs, 2007.

-

Emmanuel Reibel, Musique et nature, Fayard, 2016.

-

Kofi Agawu, Playing With Signs. A Semiotic Interpretation of Classical Music, Princeton University Press, 1991.

Eero Tarasti, Signs of Music, Mouton de Gruyter, 2002. -

Martá Grabócz, « La narratologie générale et les trois modes d’existence de la narrativité en musique », dans Sens et signification en musique, dir. Martá Grabócz, Hermann Éditeurs, 2007.

-

Reibel, ibid. Michel Chion, Le poème symphonique et la musique à programme, Fayard, 1993.

-

Raphaël Baroni. La Tension narrative, Seuil, 2017.

-

Christa Brüstle (dir.), Music and Landscape / Soundscape and Sonic Art, Universal Edition, 2019.

-

David Herman, Basic elements of narrative, Wiley-Blackwell, 2009.

-

Marion Brachet, « “Like short movies in my head” : les mondes narratifs dans les musiques populaires », Cahiers de narratologie 41, 2022. https://journals.openedition.org/narratologie/13784

-

Brian Eno, « Ambient Music », dans The Book of Music and Nature. An Anthology of Sounds, Words, Thoughts, Wesleyan University Press, 2009.

-

Martin Halliwell et Paul Hegarty, Beyond and Before: Progressive Rock Since the 1960s, Continuum, 2011.

-

Lori Burns, « The Concept Album as Visual-Sonic-Textual Spectacle: The Transmedial Storyworld of Coldplay’s MyloXyloto », IASPM@Journal 6, p. 91–116, 2016.

Serge Lacasse, « Stratégies narratives dans “Stan” d’Eminem. Le rôle de la voix et de la technologie dans l’articulation du récit phonographique », Protée 34, no. 2–3, 2006. https://id.erudit.org/iderudit/014262ar -

Marion Brachet, Les récits dans le rock progressif, mémoire de master, EHESS, 2018.